국어연구동아리 한글물결

‘10월 9일이 무슨 날인지 아니?’

학교 친구들에게 물었을 때 어떤 대답이 돌아올지 궁금했는데 그들의

대답은 다소 실망스러웠다. “10월 3일이 개천절인거 아는데 9일은 무슨 행사있어?” 혹은 “네 생일이야?” 한글날에 대한 이런 무관심이 다만

개천절과 같은 ‘빨간날’이 아니라서 그런 것일까.

우리대학교가 자리잡은 신촌 거리 역시 한글날을 민망하게 한다. BAJI NARA(바지나라), ANJEN CHITAI(안전지대).

,Happy Table, KREMA, TRINITEA... 간판만으로 따지면 신촌은 미국의 어느 유흥가에 자리잡은 듯하다. 자랑스러운 선배들,

외솔 최현배 선생과 한결 김윤경 선배가 주시경 선생의 뒤를 이은 대표적인 국어학자로 한글 연구와 교육에 심혈을 몰두했고 조선어학회의

일원으로「한글맞춤법통일안」을 제정했다. 우리대학교는 서양인이 세운 학교였지만 이렇게 국어 연구를 가장 먼저 깊이 연구한 대학이었다. 우리대학교의

자랑스러운 역사지만 글쎄, 한글날이 언제인지도 잘 모르는 지금은 어떨지 모르겠다.

이런 씁쓸한 캠퍼스에서 한글날을 앞둔 지금, 고려대와 서울대는 한글 관련 동아리가 없어졌지만 우리대학교엔 아직 한글사랑의 학풍을 이어가는

국어연구동아리 ‘한글물결’이 있다. ‘한글물결’은 지난 1967년 일본어의 잔재와 외래어로부터 우리말을 지키자는 취지에서 국문과 소속 동아리로

시작했고중앙동아리로 승격된지 오래다. 한글을 사랑하는 사람들끼리 모인 동아리인만큼 동아리를 거친 선배들과 현재 활동하고 있는 후배들이 사회에서,

학교에서 대표적인 한글 사랑을 실천하고 있다.

우리에게 친근한 이름, 솟을샘, 하얀샘, 맛나샘, 고를샘, 보람샘 모두 ‘한글물결’에서 지은 한글 이름이다. 우리대학교의 대표적인 쉼터인

솟을샘과 하얀샘은 지난 1984년 ‘한글물결’ 대표였던 목원대 겸임교수 김슬옹 동문(국문·82)이 지었다. 솟을샘은 ‘지하에서 솟는 샘처럼

학생들에게 먹을 것을 제공하면 힘이 솟아 열심히 공부할 수 있다’는 뜻으로, 하얀샘은 기존에 있었던 푸른샘의 색깔돌림으로 지어졌다. 김동문은

당시 학내뿐만 아니라 학외에도 큰 영향을 미쳤는데 ‘동아리’라는 단어가 대표적이다. 김동문이 동아리 대표로 있을 때 처음으로 ‘서클’이란 단어를

‘동아리’로 바꾸자고 제안해 받아들여졌는데 이는 우리대학에서뿐만 아니라 전국으로 퍼져 대학가에 자리잡았고 현재는 우리가 친숙하게 쓰는 일반적인

말이 됐다. ‘맛난 음식을 파는 곳’인 맛나샘과 ‘골라먹는 재미가 있는’ 고를샘 역시 ‘한글물결’ 회원들 주최로 공모해 붙여진 이름이다.

역시 ‘한글물결’ 회원이었던 박항기 동문(경영·89)은 ‘어떤 것을 다른 것과 구분하기 위해 하는 표식’의 뜻을 가진 토박이말을 이용해

‘보람샘’의 이름을 지었다. 또한 한때 우리 나라 어린이들의 인기를 끌었던 『텔레토비』의 캐릭터 이름을 영어가 아닌 우리말로 바꿔 화제가 되기도

했다. 박동문은 현재 종합 브랜드 컨설팅 회사 『메타 브랜딩』대표이사로 ‘샘소슬, 꼬꼬마 미술학원, 큰빛세상’ 등의 한글이름을 짓기도 했다.

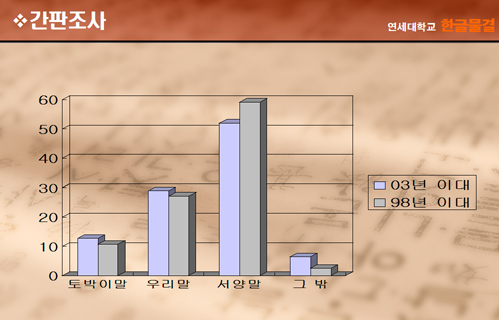

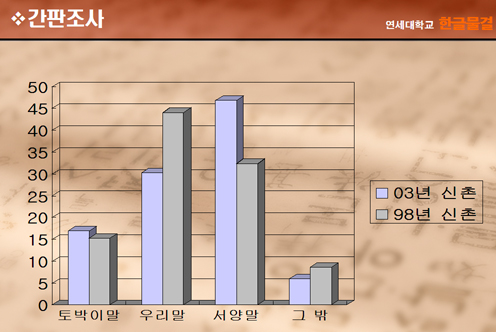

이렇게 사회에서 활발한 한글 사랑 활동을 하고 있는 선배들과 마찬가지로 현재 ‘한글물결’ 회원들도 한글 이름과 관련한 두가지 대표적인 활동을 하고 있다. 그 중 하나는 신촌, 명동, 강남 부근의 상호 조사이다.

‘한글물결’은 간판조사 외에도 ‘한글 이름짓기 큰잔치' 라는 행사를 연다. 중복되는 한글이름이 많이 생겨나 널리 퍼지기는 했지만 이 때문에

단순하고 유치하다는 인식이 생겨 이를 탈피하자는 취지로 2002년까지 11회째 열어왔다. 신촌 지역의 대학과 고등학교 학생들이 함께했던 이

행사에서는 ‘길빛담(가로등), 귀종이(포스트잇), 손초롱(렌턴), 해랑(해와 더불어), 꿈자을(꿈을 지을)’과 같은 정겨운 이름들이 뽑혔다.

하지만 최근 들어 더 이상 행사 후원이 들어오지 않고 잘못된 우리말 표현을 적어놨던 게시판을 분실하는 등 지속적인 행사 개최에 어려움을 겪고

있다.

‘한글물결’의 활동을 보면 바로 지금, 여기에 있는 우리는 모두 한글 이름으로 바꿔야 하고 상점의 간판도 모두 토박이말로 바꿔야 하며 기업

이름은 영문 표기 대신 한글로 표기하는 등 마치 우리 주변의 모든 것들을 한글로 써야할 것 같은 불편한 마음이 생긴다. 하지만 이에 대해

김동문은 예상치 못한 대답을 한다.

“한글이란 문자가 가지는 포용성을 잘 활용해야 해요. 한글이냐, 외래어냐 하는 이분법을 깨고 다양한

이름을 지을 수 있으면 그게 제일 좋겠지요. 지금은 공존하기 힘들 정도로 한글 이름이 없다는 게 문제지만요.”

우리가 주목해야 할 점은 한글 이름이 외래어보다 더 적게 쓰인다는 것보다 한글보다 외래어가 더 고급스럽다고 생각하는 사람들의 인식이다.

이런 인식은 최근 코스닥 기업들이 주가 상승을 위한 상호 변경을 할 때 영문 표기를 선호하는 경향에 반영돼있는데 지난 2월말 기준 코스닥기업

8백98개사 중 한글 상호를 쓰는 기업은 전체의 24%인 2백16개사에 그쳤다. 반면, 영어 상호는 한글과 영어가 혼합된 경우(2백14개사)를

제외하더라고 4백69개사에 달했다. 영어식 회사이름이 범람해 고유의 이름을 고수하는 기업은 찾아보기 힘들 정도이다. “모든 간판, 모든 기업

이름을 고유어로 해야된다는 게 아니라 영어식 이름으로 바꾸면 주가가 상승할 거라는 생각, 또 오르고 있는 현상이 문제가 된다”는 한글물결 강진혁

회장(경제·04)의 말처럼 다른 대안은 생각해보지도 않은 채 무조건 영문 이름을 선호하는 사고방식이 영문이름의 절대량보다 더 문제라고 할 수

있다.

한글 이름을 ‘민족’의 이름에 가둬놓고 우리말이니까 무조건 써야된다는 것은 오히려 한글 이름에 대한 거부감을 만드는 것일지도 모른다. 다만 전세계적으로 그 우수성을 인정받은 한글의 가치를 우리 스스로 인정해 다양한 문화를 만들 수는 없는지 생각해볼 이유는 충분히 있는 것 같다. “‘한글물결’에 국문과 소속인 회원은 거의 없어요”라고 말한 전용훈군(도시공학·99)의 말처럼 한글 사랑은 국문학과 재학생이나 국문학자에게만 제한된 것이 아니다. 한글 사랑이란 쉽지 않은 길을 걷고 있는 ‘한글물결’에 주목해 보는 것도 한가지 방법일 듯하다.