박건웅, 『꽃』

*4권 완결입니다. 절판되었습니다만, 중앙도서관에 꽤 많이 있습니다. 어디서 이 책 구할 수 있는지는 모르겠어요. 헌책방이라던가 잘 뒤져보면 나올까요?

미물들

역사책에는 잘 난 사람들이 참 많습니다. 서양사에서나, 동양사에서나 마찬가지죠. 그 큰 인물들 사이에 저도 올릴 수 있을 지는 모르겠습니다만, 부담스럽고 큰 일인 것은 분명해 보입니다. 크게 되어 앞으로 큰 일을 하여라,는 말은 부모님이나 고등학교 선생들이 자기 밑의 애들에게 빈말로만 하는 것처럼 들렸습니다. 자기들도 그렇게 못했으면서 내게 뭔 개소리야. 그리고 어느 새부터 저는 잉여가 되었고 여기 세상에서 일어나는 일에서조차도 배제된, 그런 사람이 되어버렸죠. 그러면서도, 시키는건 해야 하는.

‘아 지금 과제가 바빠’라고 계속 되뇌이고 몸을 바쁜 듯이 움직여도, ‘아 심심해.’라고 자조하면서 잉여잉여거려도 거기서 제가 어떻게 뭔 된 사람이 될지. 모르겠습니다. 이미 반 포기한걸까요. 패기를 가지고 새 역사를 만들어 내기에는 입사 경쟁률이 너무나 커 보입니다. 교과서 속에 바탕체로 적힌 사실들 앞에서 전, 작습니다.

글로 남지 않는 것들

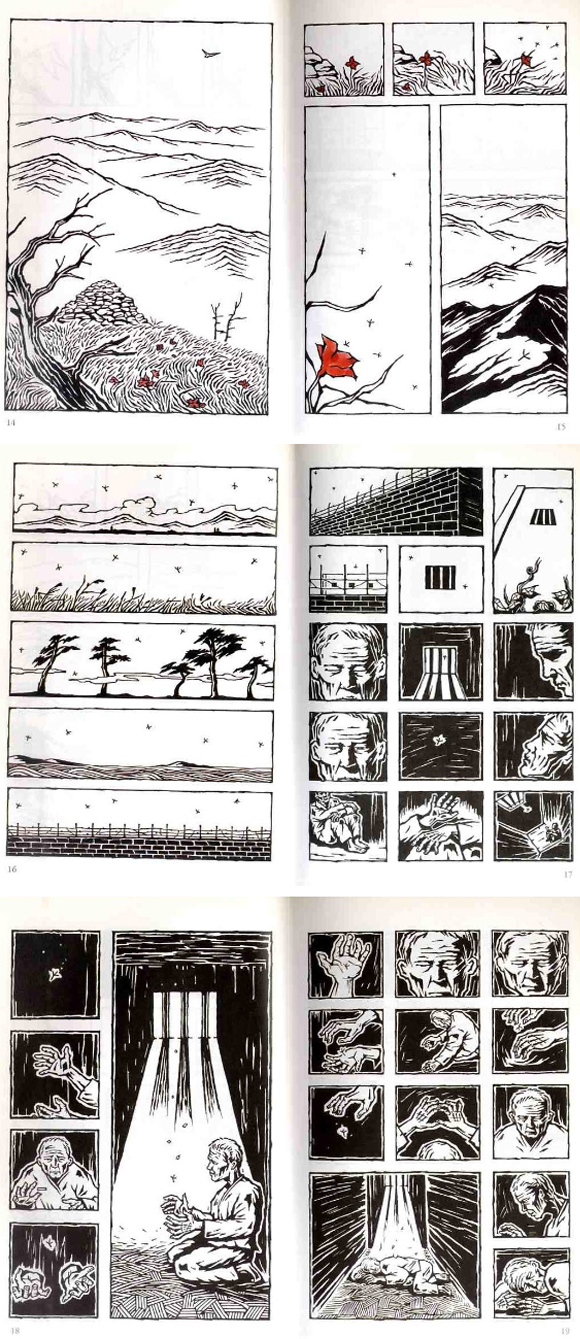

1권에는, 대사가 전혀 없습니다. 칼로 묵묵히 새긴 판화만이 그 깊이를 전달하고 있습니다. 2권으로 가면서 이야기가 좀 더 구수해지지만, 그 무게는 사라지지 않습니다. ‘누워서 볼 수 없는 만화’라는 해설이, 괜한 말이 아닌 것 같습니다.

결국 무엇이, 누가 남는가

쟁초는 일제 강점기의 학살, 광복, 6.25에서의 지리산 빨치산 활동, 그 뒤의 장기수 수감, 미전향, 등의 ‘파란만장한 일생’을 거칩니다. 보다보면 눈물이 날 정도로 슬픈 이야기들입니다. 하지만 ‘눈물’, ‘파란만장한 일생’이란 단어로 그의 삶을 정할 수는, 없다고 생각합니다. 그의 ‘빨치산 동료들’, 그리고 그들에 맞선 ‘국군 병사’들 또한.

어찌보면 지리산에 몇 개 남았을 부실한 돌무덤만이 그들이 살았다는 유일한 증거일 듯도 합니다. 하필이면 작가는 왜 제목을 ‘꽃’으로 정했을까요. 지리산에는 계절마다 꽃이 핍니다. 꽃은 사그라졌다가, 다시 피곤 합니다. 꽃의 홅씨는 지리산뿐에만 아니라, 쟁초의 감옥에도 휘날립니다. 그에 상관없이 간수들은 쟁초를 폭행합니다. 빨치산들은 한겨울 추위에 얼어 죽습니다. 그럼에도, 꽃은 변함없이, 죽은 사람에게나 산 사람에게나 휘날립니다.

거기서 글로 남는 것이 아마도 역사라고 부르는 것이겠죠. 역사는 그러한 말로 표현할 수 없는 곳에 있는 것이 아닐까, 생각해봅니다. 그리고, 지금도 그것은 계속 흐르고 있으리라고 생각합니다. 앞의 사람들이 아니라, 보이지 않는 사람들에 의해. 변두리의 사람들에 의해. 조금씩, 조금씩. 그러리라고, 믿습니다.

*다음에는 ‘푸른 알약’으로 찾아갑니다.

심심풀이 yondo@yonsei.ac.kr