‘거리 위의 시인’ 기형도 작고 30주년을 기리며

어둠 속에서 중얼거린다

나를 찾지 말라……무책임한 탄식들이여

길 위에서 일생을 그르치고 있는 희망이여

-시 「길 위에서 중얼거리다」 中

어둠, 쓸쓸함. 기형도(정외·79) 시인의 작품이 주는 첫인상이다. 시인의 문체 때문일까. 사람들은 ‘사람 기형도’ 역시 어둡고 쓸쓸한 인물이었을 것이라 지레짐작한다. 기형도는 어떤 사람이었을까. 시인은 작품을 통해 무엇을 말하고자 했던 걸까.

가슴속에 슬픔을 숨긴,

한없이 따뜻하고 친절했던 사람

‘기흥도’. 시인의 벗은 그를 이렇게 불렀다. 시인의 대학 동기이자 절친한 친구였던 경희대 후마니타스칼리지 학장 이영준 교수는 “기형도를 평소 알고 지내던 사람들은 형도가 나타나기만 하면 기분이 좋아졌다”고 회상했다. 이 교수는 “형도는 언제나 쾌활하고 농담을 즐겨 했다”며 “노래도 잘하고 그림도 잘 그리던, 흥 많고 끼 많은 친구였다”고 덧붙였다. 기형도 시인이 노래를 시작할 때면 모두가 넋을 놓고 귀를 기울였다. 특히 시인이 부르던 「2인의 척탄병」*은 기가 막혔다고 한다.

친구들은 시인이 평소 남에게 상처 주는 말을 한 적이 없다고 말한다. 그는 늘상 다른 이들의 말에 귀를 기울였다. 누군가 그에게 거친 말을 쏟아도 따뜻하게 답했다. 우리대학교 ‘연세문학회’에서 시인과 연을 맺어 가깝게 지냈던 김태연 작가는 시인을 “배려심 넘치고 한없이 따뜻했던 친구”라고 평가했다. 같이 있으면 즐겁고 편안한 친구였다.

그러나 시인의 내면에는 슬픔이 짙게 드리워 있었다. 겉으로 드러내지 않기 위해 깊숙이 감췄을 뿐이다. 어릴 적 아버지가 중풍으로 쓰러지고 난 뒤 가난은 늘 시인을 위협했다. 시인은 지독한 가난 때문에 어머니 손에 이끌려 누나와 고아원에 가기도 했다. 그는 이 이야기를 소설 「영하의 바람」에 담았다. 이 교수는 “형도의 작품을 읽을 때면 어둠이 느껴졌다”면서도 “그러나 당시에는 작품 속 어둠을 ‘상상의 산물’로 생각했지 실제 본인이 느낀 슬픔이라고는 생각하지 못했다”고 말했다.

아픔 속에 박힌, 유년 시절의 따뜻한 기억

털실 뭉치를 감으며 어머니가 말했다. 봄이 오면 아버지도 나으신다. 언제가 봄이에요. 우리가 모두 낫는 날이 봄이에요?

…(중략)…

어머니 아주 큰 꽃을 보여드릴까요? 열매를 위해서 이파리 몇 개쯤은 스스로 부숴뜨리는 법을 배웠어요. 아버지의 꽃 모종을요. 보세요. 어머니. 제일 긴 밤 뒤에 비로서 찾아오는 우리들의 환한 家系를. 봐요 용수철처럼 튀어오르는 저 冬至의 불빛 불빛 불빛.

- 시 「위험한 家系」 中

시인은 주변 사람들에게 슬픔을 드러내려 하지 않았다. 하지만 그에게도 아픔을 치유할 방도는 필요했고, 시인은 시를 썼다. 조강석 교수(문과대·한국현대시)는 “무언가를 쓰는 것은 고통을 아름다움과 교환하는, 즉 아름다움에 붙들리는 것”이라고 말했다. 조 교수는 이어 “기형도에게 힘든 와중에 왜 시를 쓰냐고 묻는다면, 시인은 고통에서 벗어나기 위해 쓴다고 답할 것”이라고 말했다. 기형도에게 시는 자기치유였다.

시인은 유년 시절을 유독 자주 떠올렸다. 그때마다 시인은 아픔으로 얼룩진 유년 시절을 시로 어루만졌다. 조 교수는 “고통스러운 기억을 자꾸 떠올리는 것은 그 아픔 속 따뜻함 때문이었을 것”이라고 말했다. 그때를 생각할 때마다 마음 한쪽이 아렸지만, 20대가 된 시인은 예전을 그리워했다. 힘든 유년 시절 속에도 따뜻함이 남아있던 것이다. 유년의 기억은 청년이 된 그의 마음속에 아련하게 떠올랐다. 그때마다 시인은 그 기억 속 따뜻함을 찾아 위안을 얻었다.

좋은 시를 쓰고 싶다

좋은 시인이 되고 싶다

미안하지만 나는 이제 희망을 노래하련다

마른 나무에서 연거푸 물방울이 떨어지고

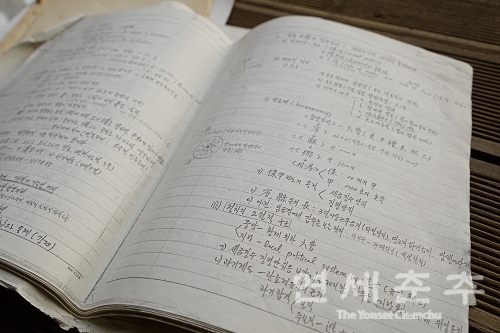

나는 천천히 노트를 덮는다

…(중략)…

내 희망을 감시해온 불안의 짐짝들에게 나는 쓴다

이 누추한 육체 속에 얼마든지 머물다 가시라고

모든 길들이 흘러온다, 나는 이미 늙은 것이다

-시 「정거장에서의 충고」 中

시는 곧 존재증명이다. 작품에는 시인의 고뇌가 녹아있다. 시인의 작품에는 일견 따뜻한 단어가 많지 않지만, 사람들은 그의 작품에서 위로를 얻는다. 아프다고, 힘들다고 얘기하는 그의 솔직함 때문이다.

솔직함과 나약함을 동일시하는 사회 속에서 사람들은 슬픔을 애써 감춘다. 20대까지 살다 간 청년의 글은 이 시대를 사는 모든 이들의 불안한 내면을 건드렸다. 사람들은 누군가 대신 솔직히 말해주길 바랐다. 시인은 작품에서만큼은 고통을 고통이라고, 슬픔을 슬픔이라고 표현했다. 그래서 독자들은 작품 속 ‘아버지를 원망하면서도 가여워하는 아이의 모습’에, ‘빈 거리에서 외로움에 대해 고민하는 사람의 모습’에, ‘산업화의 물결에 휩쓸려 본모습을 잃어가는 사람들의 모습’에 공감한다.

기형도는 ‘청년의 시’를 썼다. 젊음의 고뇌 속에서 그는 어둠과 슬픔을 써 내려갔다. 그러면서도 그는 나지막이 희망을 외쳤다. 따뜻했던 시인은 시로써 누구보다 스스로 치유 받길 원했다. 거리에서 중얼거리던 시인은 지금도 그 길 위에 서 있다.

*「2인의 척탄병」: 하이네의 시에 슈만이 곡을 붙인 가곡

글 이승정 기자

bodo_gongju@yonsei.ac.kr

사진 박수민 기자

raviews8@yonsei.ac.kr

정구윤 기자

guyoon1214@yonsei.ac.kr