라이프 캐스팅 작가 김일용, 육체에 대한 찬가를 부르다

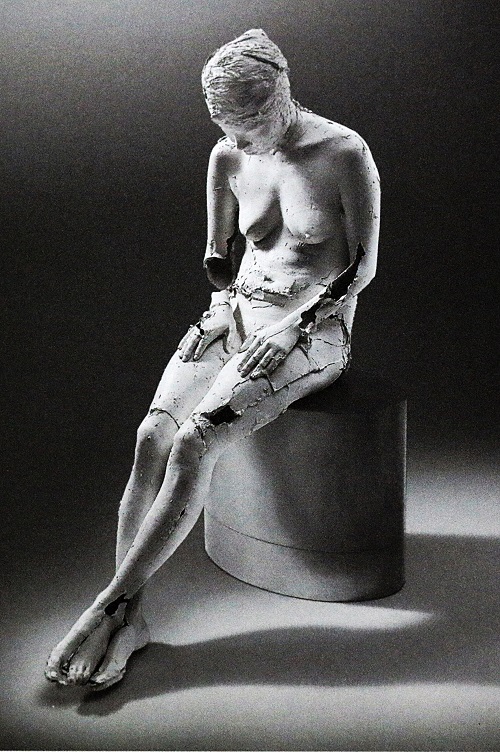

벗은 몸, 늘어진 살갗, 소름, 땀구멍…. 인간의 몸에 초점이 맞춰진 예술 작품이 있다. 단순히 대상을 닮게 만들거나 그리는 것을 뛰어 넘어, 신체를 있는 그대로 재현하는 김일용 작가(58)의 ‘라이프 캐스팅(life casting)’ 작업이 바로 그것이다. 라이프 캐스팅은 신체에 직접 석고를 발라 신체 모양의 틀을 만드는 캐스팅 기법으로, 조각가 존 밀은 『조각 기법 대백과 사전』에서 ‘실물을 모델로 하는 캐스팅(casting from life)’으로 이를 정의하고 있다.

김씨는 홍익대 조소과를 졸업해 지난 1990년 첫 개인전을 열며 미술계에 발을 내디뎠고, 이후 수많은 갤러리에서 전시를 열며 입지를 굳혀갔다. 대부분의 사람들이나 한국 사회가 인간의 ‘벗은 몸’에 대해 불편한 시각을 갖고 있는 것이 현실이다. 그러나 김씨는 미술학도로서의 자부심과 창작에 대한 열망을 갖고 묵묵히 인체에 대한 작업을 진행해 왔다. 기자는 석고 가루들과 석고상들로 꽉 채워진 김씨의 작업실에서 그의 이야기를 들어봤다.

몸에 기록된 삶의 숨결

Q : 라이프 캐스팅을 시작하게 된 계기는 무엇인가?

A : 한국 사회는 몸에 대해 불편한 시각을 갖고 있지만 나는 몸에 대한 관심을 멈추지 않았다. 이뿐 아니라 살아있는 사람을 직접 만짐으로써 행해지는 작업에 매력을 느꼈다. 라이프 캐스팅은 석고를 통해 신체를 떠내기 때문에 드로잉에 비해 즉각적인 이해를 할 수 있고, 현재성이 두드러진다. 라이프 캐스팅은 디테일이 사실적으로 표현되고, 석고에 박힌 살갗의 질감을 통해 몸에 각인된 섬세한 인간의 의식을 왜곡 없이 보여줄 수 있다. 나에게 있어서 모델의 신체는 성적인 욕망의 대상이 아닌 생명을 담는 공간이다. 라이프 캐스팅을 할 때는 생명의 공간이자 삶의 흔적이 남아있는 신체를 있는 그대로 떠내고자 했다.

Q : 라이프 캐스팅 작업은 어떻게 진행되는가?

A : 모델의 몸에 석고를 바른다. 석고가 응고돼 굳어지는 과정은 10분 내외다. 굳고 나면 몸에 붙은 석고 틀집을 떼어낸다. 그 후 음각으로 된 고체의 석고 틀집을 쓰거나, 그 틀 안에 다시 석고를 붓기도 한다.

Q : 특정 모델이 아닌 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 사람들을 모델로 캐스팅하는 까닭은 무엇인가?

A : 울퉁불퉁하게 세월이 느껴지는 몸이 인생의 단편을 읽어낼 수 있는 여지가 많기 때문에 모델보다는 평범한 사람의 살갗이 더 와 닿는다. 몸에는 삶의 과정이 그대로 박제돼 있다. 이를테면 몸에 난 흉터 자국은 당시의 상황을 보여주는 것처럼 말이다.

Q : 라이프 캐스팅 모델을 어떻게 섭외 하는가?

A : 주로 연극하는 사람이나 사진작가들이 모델이 돼주었는데, 라이프 캐스팅 작업을 상당히 힘들어 해 모델섭외가 쉽지 않았다. 신체에 직접 석고를 바르는 과정 중 석고가 화학적 반응을 일으켜 피부에 뜨거운 열과 수축을 느끼게 한다. 이러한 작업으로 인해 많은 부탁과 설득을 통해서야 모델을 섭외할 수 있었는데, 작품이 전시되면서부터는 섭외가 한결 편해졌다. 석고로 떠낸 자신의 모습을 볼 수 있게 된다는 점 때문에 모델들이 선뜻 응해주었기 때문이다.

Q :지난 1995년에 출품한 「산실(産室)」의 연작들은 1999년부터 출품된 「존재 없는 존재」의 연작들과는 다른 모습이다. 작품 스타일이 어떻게 변화해왔는지 설명해 달라.

A : 1995년 「산실」의 작품은 찰흙 작품과 신체 캐스팅의 혼합이 출발점이었다. 라이프 캐스팅에 대한 구상을 시작하면서 찰흙 작품 속에 부분적으로 라이프 캐스팅의 형식을 삽입했다. 1996년 「존재 없는 존재」에서는 신체캐스팅으로 손에 새겨진 손금과 엄지손가락에 각인된 삶의 숨결을 담고자 했고, 1999년 이후엔 몸 전체로 확장시켰다.

Q : 작품을 보면 육체 본연의 모습이 아니라 훼손돼있다. 석고를 덕지덕지 덧붙여놔 폭사한 시체를 꿰맨 것처럼 보이기도 한다. 석고로 신체를 떠낸 뒤에 이러한 추가적인 작업을 하는 이유는 무엇인가?

A : 떠내어진 몸은 몸 자체로 존재하지 않고, 시각적인 하나의 이미지로 존재한다. 몸이지만, 몸 이상으로서의 또 다른 이미지를 창출할 수 있다는 것에 대해 고민한 흔적들이다.

김씨의 작품은 현재를 기록하는 하나의 매체이기도 하다. 우리들은 과거를 망각하지 않기 위해 기억하고, 기억을 망각하지 않기 위해 기록한다. 기록이 기억을 대신하고, 또 기록을 위해 매체가 사용되어진다. 그러므로 매체와 기억의 긴밀한 관계는 절대적으로 유효할 수밖에 없다. 석고에 기록되는 신체가 지나온 순간들은 우리가 존재했었다는 증거로서 영원히 남게 될 것이다.

존재의 집으로서의 육체

홍익대 미학과 조관용 박사는 김씨의 작품에서 보이는 인간의 신체에 대해 ‘우리 영혼의 숨결을 간직하고 있는 성스러운 그릇’이라고 비유한 바 있다. 또한 ‘나와 타인, 생명과 정신, 인간과 우주로 이어지는 하나의 통로이며 자연의 살아 숨 쉬는 모든 사물과의 교감을 위한 하나의 매개체인 것’이라고 비평했다.

Q : 1999년부터 연작된 「존재 없는 존재」라는 제목의 의미는 무엇인가?

A : 조각은 이미 감각할 수 있는 물질로서 존재한다. 조각을 다루는 사람으로서 물질적인 차원의 존재에 대해 고민하는 것은 당연한 일이었다. 작품 속에서 드러나는 존재란 사회문화적 현상으로서의 존재, 자기 내면의 세계에 대한 의식적 차원의 존재감이다.

Q : 작품을 보다보면 주로 여성의 신체를 떠냈다는 것을 알 수 있다. 굳이 여성의 몸을 뜨는 이유는 무엇인가?

A : 미술사적으로 봤을 때 대체로 남성보다는 여성의 몸을 그려왔고, 나 또한 여성을 통해 인체를 공부할 수 있는 기회가 많았다. 때문에 자연스럽게 여성의 몸에 관심을 갖게 됐다.

Q : 석고를 떼어 내고 나면 텅 빈 공간이 생기게 된다. 살아있는 사람이 들어있던 석고 틀집 안의 텅 빈 공간은 어떤 의미를 갖고 있는가?

A : 석고 틀집은 한 사람을 읽어낸 틀이자 한 사람이 각인된 틀이다. 텅 빈 공간에는 육안으로 보이지 않는 것을 분명히 담아내고 있기 때문에 석고 틀집을 그대로 전시한 적도 있다.

Q : 작품 활동을 하면서 가장 고민하는 것은 무엇인가?

A : 예술가들이 항상 고민하는 것은 새로운 형식이나 내용에 대한 고민들이다. 자기 담론에 대한 목소리를 얼마만큼 크게 낼 수 있는 지에 대해 고민하는 것이다. 이는 순수한 자기 성찰, 자기 세계에 대한 고민이다. 작품은 결국 작가 본인의 스타일로서 귀결되는데, 자신만의 스타일을 내지 못하면 작가로서 슬퍼진다. 내 경우에는 라이프 캐스팅이라는 작업을 통해 나만의 스타일을 구축하게 돼 스스로 위로받을 수 있는 여지가 있었던 것 같다.

모델이 들어갔다 나왔던 석고 껍데기는 모델이 살아있다는 것을 증명해준다. 김씨는 이 석고 껍데기를 통해 관람객들에게 당신이 살아있다는 것을 어떻게 증명할 수 있는지에 대해 넌지시 묻는 듯하다.

오랜 시간 신체에 기록된 인간의 의식을 표현해내고 있는 김일용 작가. 김씨에 따르면 몸에도 표정이 있으며, 살결이 다 다르다. 그에게 신체란 생명의 산실과 삶의 궤적이 드러나는 대상이다. 다른 한편으로 ‘창조한다는 것은 저항한다는 것’이라는 질 들뢰즈의 말처럼, 그의 작업은 인간의 벗은 몸을 단순히 성적인 욕망의 대상으로 바라보는 이들에게 서늘한 시선을 뿜어내고 있는 것은 아닐까. 모든 사람들이 매일 같이 마주하는 신체에 대해 그만의 관념으로 채색된 작품을 만들어 가는 그를 응원한다.

글 송민지 기자

treeflame@yonsei.ac.kr

사진 전준호 기자

jeonjh1212@yonsei.ac.kr

<이미지 출처> 한국 예술 디지털 아카이브