아는 만큼 보이는 미술품 경매 이야기

“58번 천600만 원부터 백만 원씩 호가합니다. 천600! 천700!

…(중략)…

4천만 원 호가합니다. 4천? 4천! 현장에서 112번 전화 손님께 4천100만 원 여쭤봅니다.

4천100! 4천200? 4천200만 원? 4천200만 원 여쭤봅니다.

현재 최고가 4천200만 원! 마무리합니다. 4천200만 원? 4천200만 원?

‘탁탁’ 115번 손님께 4천200만 원에 낙찰됐습니다.”

경매장은 특별한 사람들만 가는 곳이 아니다

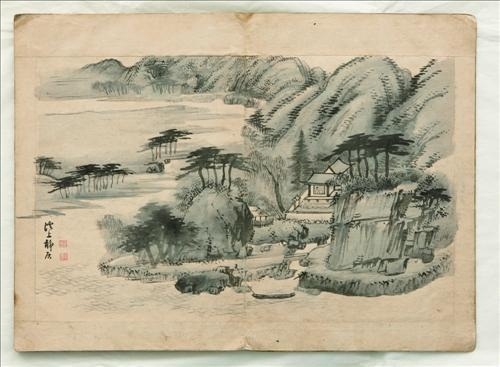

경매장의 공기는 무겁지만 분위기는 간결하다. 200점이 넘는 작품을 해치우기 위해 속도감 있게 진행되는 경매는 솔직하고 경제적이다. 경매장을 찾는 사람들은 특별한 사람들이 아니다. 경매에 응찰하기 위해서는 일정 가입비를 내고 회원등록을 해야 하지만 경매 구경은 공짜다. 그래서인지 작품을 사기 위해 온 사람들 외에 단순히 구경만을 위해 경매장을 찾는 사람들이나 미술공부를 하는 학생들도 많다. 사실 경매장은 미술을 공부하고 싶은 초보자에게 좋은 배움터이기도 하다. 이곳에는 국내시장에서 활발히 거래중인 서양화, 동양화, 고미술, 목가구 등 경매사들이 선발한 160여 점의 작품이 한자리에 펼쳐져 있기 때문이다. 주요 작품에 대한 설명이 모두 들어있는 ‘도록’도 미술에 관심 있는 사람에게 좋은 가이드북이 될 것이다.

미술 경매시장은 2차 시장, 즉 중고시장이다. 미술품의 1차 거래는 주로 화랑에서 이루어진다. 작가가 전시회를 열고 화랑에 걸려있는 작품들을 소비자들이 사간다. 그 후 작품을 소지한 사람이 새 주인을 찾기 위해 가는 시장이 바로 경매시장이다. 미술품을 팔고 싶어 하는 위탁자에게서 미술품을 받아 새로운 구매자에게 판매하는 역할을 한다. 경매시장은 마치 부동산과 같다. 부동산이 집을 사고파는 데 중개역할을 하듯 미술품 경매시장은 미술품을 사고파는 데 중개역할을 한다. 경매시장은 미술품 거래시장 중 가장 공개적이다. 경매장에서는 경매사가 큰 소리로 미술품의 최종 거래가격을 외친다. 경매시장은 누구나에게 열려있기에 돈만 있다면 그 누구나 경매에 참여해서 미술작품을 살 수 있다. 이러한 경매시장은 미술 시장을 투명하고 건전하게 하며 대중들의 참여를 이끄는 역할을 한다.

국내시장에는 현재 8~9개의 경매사가 있는데 서울옥션과 K옥션이 양분하고 있는 상황이다. 우리나라의 미술품 경매 역사는 지난 1998년 서울옥션이 생기면서 시작됐다. 세계적으로 유명한 경매회사인 소더비(Sothebys)와 크리스티(Christie)의 역사가 300년에 이르는 데 비하면 국내시장은 이제 막 걸음마를 뗐다. 해외의 경우 사진 한 장으로 경매가 열리기도 하지만 아직까지 국내에서 사진은 잘 거래되지 않는다. 그림이나 서체와 달리 사진의 예술적 가치가 아직 사람들의 인식에 자리 잡지 못했기 때문이다. 극소수의 아주 유명한 작가의 작품만이 가끔 경매에 올라오지만 이마저도 팔기가 쉽지 않다.

경매, 위탁에서 배송까지

경매의 준비는 작품의 위탁과 함께 시작된다. 직접 위탁을 해오는 경우도 있고 경매 스페셜리스트*들이 먼저 요청하는 경우도 있다. 담당자별로 관리하는 고객들이 있고 이 손님이 갖고 있는 작품이 경매에 나오면 좋겠다고 생각하면 본격적으로 영업을 하는 것이다.

이렇게 작품이 들어온 후 이 중 160~200점 정도의 작품이 추려진다. 추려진 작품들은 진품검증을 받는데, 각 분야별 전문가들이 그림을 하나하나 보고 의심이 드는 경우 2차, 3차 감정을 진행한다. 이 진품검증은 경매사의 신뢰를 한꺼번에 무너뜨릴 수도 있는 사안이기에 까다로운 과정을 거친다. 지난 2007년 한국경매사상 최고가인 45억 2천만 원을 기록하며 낙찰된 박수근 작가의 ‘빨래터’는 2005년과 2008년 두 차례에 걸쳐 위작논란이 있었으나 결국 진품이라 판명이 난 바 있다. 위탁받은 작품은 따로 수리나 보수를 거치지 않고 위탁받은 상태 그대로 경매에 오른다. 상황에 따라서는 위탁자에게 ‘좀 더 세척하고 액자를 갈면 더 좋은 가격을 받을 수 있을 것 같다’고 조언을 하거나 괜찮은 업체를 소개해주기도 하지만 위탁자가 원하지 않는다면 다 헤진 액자라도 그대로 판매한다.

추려진 작품을 대상으로 도록이 만들어진다. 이 도록에는 경매순서에 따라 작품들이 나열되고 작품 사진과 함께 작가, 작품명, 추정가와 같은 작품의 정보가 들어가게 된다. 완성된 도록은 경매 2주가량 전에 회원들에게 배송되고, 배송 다음날부터 프리뷰가 시작된다. 프리뷰는 경매에 앞서 경매에 나올 작품들을 전시해 고객들에게 선보이는 것으로 경매 전까지 약 12일에 걸쳐 진행된다. 이 기간 동안 프리세일즈가 이루어진다. 이는 서면응찰, 즉 경매에 앞서 구매를 원하는 작품의 응찰 최고한도를 미리 접수하는 것으로 경매 전날 마감된다.

이렇게 준비가 끝나면 본격적으로 경매가 시작된다. 경매의 풍경은 영화에서 보던 모습과 다르지 않다. 단상에는 경매를 진행하는 경매사와 보조경매사가 있다. 경매사 앞에 놓인 나무망치는 경매사의 권위를 상징한다. 앞쪽에 위치한 스크린으로 작품 사진과 추정가가 뜨고, 호가된 금액이 표시된다. 추정가는 평균적인 데이터를 기준으로 측정된다. 하지만 미술품은 똑같은 작품도 없고 정찰가도 없기 때문에 가격을 매긴다는 것이 여간 까다로운 것이 아니다. 그래서 작가, 이미지, 연도, 크기 등 다양한 사항을 고려해서 추정가가 매겨진다. 추정가에는 내정가가 숨겨져 있다. 내정가란 위탁자가 판매할 의사가 있는 최소한의 금액을 말한다. 사고자 하는 응찰자가 있어도 내정가 아래의 가격에는 팔지 않는 것이다. 우리나라의 경매에서는 낮은 추정가가 내정가가 되는 경우가 많다. 추정가는 어디까지나 추정가일 뿐 실제 입찰되는 금액은 누구도 알 수 없다.

최근 런던에서 있었던 크리스티의 경매에서 프랜시스 베이컨(Francis Bacon)의 유화 ‘루치안 프로이트의 세가지 연구(Three Studies of Lucian Freud)’가 한화 약 1천500억 원에 낙찰됐다. 이 금액은 상상을 넘어서는 금액이다. 하지만 그 누구도 왜 1천500억 원에 낙찰됐는지 말할 수 없다. 사는 사람이 지불할 의사가 있는 금액이 바로 그 미술품의 가격이 되기 때문이다. 이러한 특징을 갖는 경매는 가장 이상적인 가격결정 방법이라고 할 수 있다.

경매가 진행되면 한 작품이 팔려나가는 시간은 1분 내외다. 이 짧은 시간에 너무나도 간결하게 작품이 팔려 나간다. 응찰 방법에는 현장응찰과 대리응찰인 서면응찰, 전화응찰이 있다. 현장응찰은 경매장에 직접 참여해 경매사의 호가에 맞춰 패들을 들어 응찰하는 것을 말한다. 서면 응찰은 앞서 설명한 바와 같이 경매 전에 미리 응찰 최고한도를 제시하는 방법으로, 경매 현장에서는 경매사 직원이 대리로 응찰하게 된다. 전화응찰은 현장에 참여하지 못하는 경우 경매사 직원과 전화통화를 하며 실시간으로 응찰하는 방식을 말한다. 낙찰순위는 서면, 현장, 전화 응찰자 순으로 우선권을 갖게 된다.

경매현장에서 낙찰이 결정되면 직원들이 낙찰자를 찾아가서 낙찰통보서에 서명을 받는 확인과정을 거친다. 그리고 이튿날 담당자가 연락을 해 입금에 대한 안내를 하고 입금이 완료되면 작품이 배송되며 경매는 끝이난다.

경매사, 부지런히 물장구를 치는 ‘백조’

이 모든 과정이 끝나기까지 경매사 직원들은 신경을 곤두세우고 있다. 경매회사에는 경매를 진행하는 경매사 외에도 ▲고객을 관리하고 위탁을 담당하는 경매 스페셜리스트 ▲도록을 담당하는 직원 ▲작품 관리를 담당하는 직원 ▲홍보 담당 직원이 있다. 경매사는 이 경매회사 직원 중 누구나 할 수 있다. 현재 경매사로 활동하고 있는 K옥션의 손이천 과장도 홍보팀 소속이다. 대학시절 신문방송학을 전공한 손 과장은 미술관련 대학원에 진학하며 K옥션 홍보팀에서 근무하게 됐다. 근무를 하던 중 당시 K옥션 대표였던 김순응 대표에게 “경매사 연습을 해보라”는 제안을 받아 연습을 시작했고 이후에 경매사로 활동하게 된 것이다. 경매를 진행하는 경매사는 정확한 발음으로 호가해야 하고 패들이 올라오는 것도 놓치지 않고 봐야 하며 손님들을 지루하지 않게 하기 위해 분위기도 잘 타야한다. 그의 목소리와 손짓에 큰돈이 왔다 갔다 하는 중요한 역할이다. 손 과장이 지금과 같이 경매를 진행하기까지는 발음, 손짓 등 많은 연습이 필요했다. 손 과장은 미술관련 종사자들을 ‘백조’라고 칭한다. 백조는 수면 위로 보이는 모습은 고고하지만 그 아래에서는 끊임없이 물장구를 치고 있다. 그림을 보러 갤러리나 경매장에 찾아가면 우리를 맞이하는 직원들은 무채색의 정장을 입은 깔끔하고 단정한 모습이다. 그들이 무채색을 입는 이유는 손님들이 그림을 보는 데 방해가 되지 않게 하기 위함이다. 하지만 그들도 경매를 준비할 때는 작업복을 입고 장갑을 낀 채 쪼그려 앉아 작품을 확인하고 크기를 잰다. 도록을 만들 때는 밤을 새서 교정을 보기도 한다. 경매장의 화려한 모습과는 다른 모습이다.

하지만 미술업계에 종사하기 때문에 만족도가 높은 면도 있다. 대부분 미술을 좋아하는 사람들이 미술업계에 종사하기 때문에 관심있는 업계의 일을 한다는 것 자체에 만족하는 사람들이 많다. 또한 나이가 들어 은퇴를 하더라도 ‘보는 눈’이 있으면 어디서든 활동할 수 있다는 장점도 있다. 이 ‘보는 눈’은 하루아침에 만들어 지는 것이 아니지만 마침내 ‘보는 눈’을 갖게 된 사람들은 해외 곳곳에서 아트딜러로 활동할 수도 있다. 그들은 어디서든 숨은 보물을 찾아서 이윤을 추구할 수 있다.

손 과장은 가장 기억에 남는 미술품으로 그의 경매 사상 최고가를 기록한 ‘퇴우이선생진적첩’을 꼽았다. ‘퇴우이선생진적첩’은 퇴계이황과 우암 송시열의 글씨와 한화 천 원권에 있는 ‘계상정거도’가 실려 있는 조선시대의 역사가 담긴 작품이다. 당시 이 작품은 34억 에 낙찰됐다. 손 과장은 “솔직히 30억 원 까지는 예상했지만 32억이 넘어가니 가슴이 두근두근했다”고 당시를 회상했다. 34억 원에 낙찰되자 경매장은 술렁거렸고 모두 응찰자가 누구인지 궁금해 했다. 하지만 전화로 경매에 임한 응찰자는 직원들에게도 공개되지 않았다. 후에 기자들이 보물 제585호로 지정된 ‘퇴우이선생진척첩’의 소유자변경신고를 추적한 결과 응찰자가 삼성문화재단임이 밝혀졌다.

요즘 미술시장은 호황기가 아니다. 아직 안정되지 않은 국내 미술시장이 경기의 영향을 많이 받기 때문이다. 한창 호황을 누리던 지난 2007년, 2008년의 경우에는 작품 수가 많아서 파트 1과 파트 2로 나눠 이틀에 걸쳐 경매를 진행하기도 했다. 그 때는 경매 당 총 입찰액이 200억 원을 기록하기도 했다. 이에 비해 경기가 좋지 않은 요즘은 40~50억 정도의 입찰액을 기록한다.

사실 일반인들에게 경매는 그렇게 가깝게 느껴지지 않는다. 어렵게 발걸음을 들여놓은 갤러리에는 고고한 클래식이 흐르고 유명한 작품이라고는 하지만 봐도 뭐가 좋은지 잘 모를 수도 있다. 하지만 좋은 그림도 비싼 그림도 따로 없다. 내가 보고 좋은 그림이 내가 큰 비용을 지불할 용의가 있는 그림이 좋고 비싼 그림이 된다. 경매장의 문을 한 번 두드려 보자. 두드리면 열릴 것이다.

*경매 스페셜리스트 : 경매의 전 과정 업무에 관여하는 경매 전문가로 특히 고객을 관리하고 위탁을 담당한다.

글, 사진 최지연 기자

geechoi@yonsei.ac.kr

자료사진 Christi’s 홈페이지

서울옥션 홈페이지

K옥션 홈페이지