7080, 이제 중년이 돼버린 사람들의 추억속에 자리잡은 LP레코드(아래 LP)는 1990년대를 지나면서 다시 그 모습을 드러내고 있다. 디지털 매체의 등장 이후 사람들은 언제 어디서나 손쉽게 음악을 접할 수 있게 됐다. 보다 빠른 속도를 추구하는 시대 속에서 CD와 MP3의 개발은 젊은이들의 욕구를 충족시켰고, 주류였던 LP를 디지털의 무대 뒤로 퇴장케 만들었다. 구시대적 유물로 젊은이들의 문화에서 자취를 감춘 줄만 알았던 LP. 그러나 디지털 세대들은 다시 아날로그 시대의 음반인 LP를 찾고 있다. 아직 끝나지 않은 LP의 이야기를 새롭게 이어나가기 시작한 것이다.

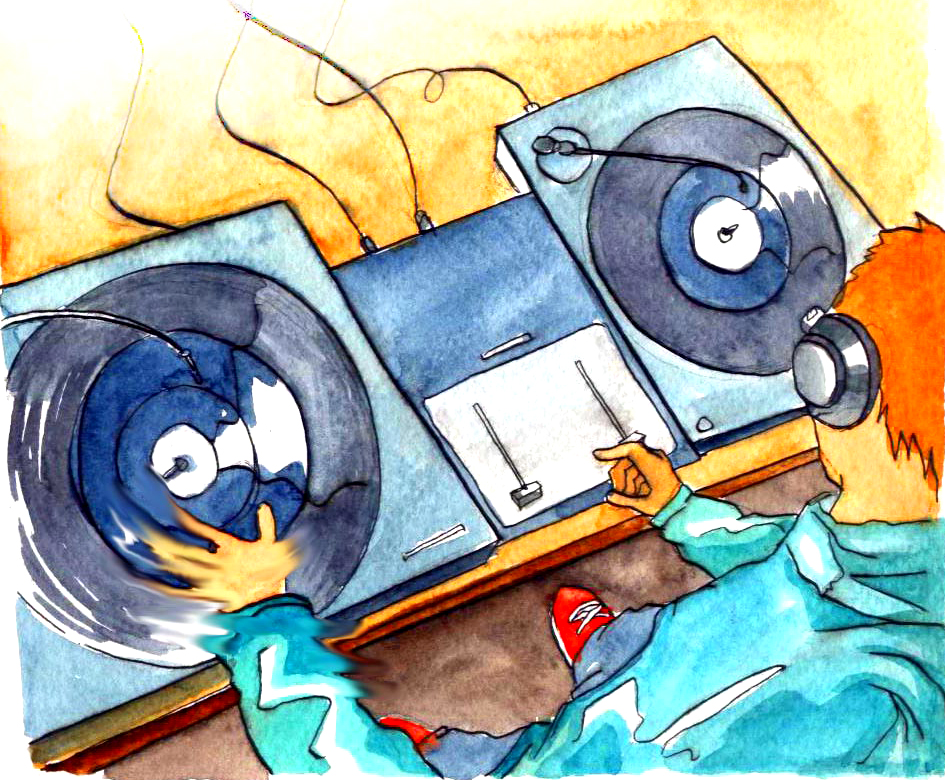

디지털 시대에 LP는 장발 DJ의 느끼한 멘트가 감돌던 음악다방에서 화려한 클럽으로 주무대를

옮겼다. ‘비빅비빅비빅비빅~’ 이곳에서 DJ는 LP판을 긁어서 효과를 내는 스크래치로 관중들의 눈과 귀를 사로잡는다. CD의 빈틈 없는

사운드와는 달리 LP에서 느껴지는 사람냄새는 관중들과의 호흡을 이끌어내는 장점이 있다. DJ프로듀서이자 DJ아카데미를 운영하고 있는

이재호씨(39)는 “CD음은 고급스럽고 차갑게 느껴지지만, LP음은 ‘틱틱~’거리는 잡음 하나까지 표현해내는 자연스러움이 묻어있다”며 디지털

방식이 아날로그를 따라가지 못하는 즉흥적인 감성을 설명한다.

또한 LP는 턴테이블리즘(Turntablism)이라는 독자적인 장르를 창안해내기도 했다. 턴테이블리즘은 턴테이블 위의 LP판을 여러 테크닉으로 긁어 음악을 만들어내는 것을 뜻한다. DJ가 음악을 선곡하거나 믹스하는 데서 주어진 임무가 끝난다면 턴테이블리스트는 어디로 튈지 모르는 소리로 음악을 창조하는 데서부터 시작한다. 이제는 단순히 ‘레코드 플레이어’라는 고정관념에서 벗어나 하나의 악기로 탈바꿈한 턴테이블. 이씨는 “이렇게 턴테이블만으로 연주하는 팀들이 우리나라에 다수 존재한다”고 말한다. 이러한 시대흐름을 반영한 것일까, 최근에는 DJ 4명이 모여 결성한 그룹 ‘unknownDJs’에 의해 우리나라 최초의 턴테이블리즘 앨범이 발매되기도 했다.

한편 오래된 LP음반들은 예전의 것을 그대로 되살리는 복각작업을 통해 다시금 세상에 모습을 드러내고 있다. 인터넷을 통해 과거의 LP음반을 듣게된 젊은이들이 음원을 찾아나서면서 음반들이 하나둘 복각돼 나오게 된 것이다. 복각작업은 좋은 음원을 만들어내는 턴테이블과 증폭기를 찾는 것으로 시작된다. 그리고 녹음된 음원은 소리의 균형을 잡아주는 마스터링 작업을 통해 세월이 덮어놓은 먼지를 벗겨낸다. 노이즈를 너무 없애면 음악이 손상을 입고, 없애지 않으면 잘 들리지 않는 LP의 섬세함. 좋은 소리를 찾기 위한 노력은 LP를 과거와 같으면서도 다른 모습으로 새롭게 탄생케 한다.

음악다방부터 클럽까지 시대의 흐름과 함께 LP를 찾는 목적은 조금 달라진 듯하다. 그러나 시대가 바뀌어도 변함없는 아날로그만의 풍취. LP에는 조심스럽게 바늘을 올리고 잠시 흐르는 정적에는 느림의 미학이 있고, 여타의 기계음과는 다르게 지직거림 속에 살아있는 음감이 있다. 바로 그 생명력이 역사의 뒤안길로 아스라이 사라질 뻔했던 LP를 현실 속에서 부활시킨 것이다.