"오늘도 저희 다방을 이용해주시는 언니들, 형님들께~ 깊은 감사의 말씀~ 드립니다. 저의 스뽄서~ 손님분들~ 그리고 그 밑에 미정~ 제 시간에 어김없이 찾아주네~ 아무쪼록 제 타임이 끝날 때까지 여러분 방석에 빵꾸가 나도록 끝까지 진드커니 자리해주시면 정말 감사하게~씁니다."

지난 1970~80년대 음악다방은 LP문화의 메카였다. 특히 선망의 대상이자 원조문화의 상징적 아이콘인 DJ는 떡볶이 국물처럼 질퍽한 말투로 사람들의 눈길을 끌었다. 신청한 사연이 읽혀지면 졸이던 가슴은 비로소 기쁨으로 넘치고, 곧 스피커로 뿜어져 나오는 음악소리. ‘쥬크박스’, ‘실시간 음악감상’의 시작은 바로 이곳부터가 아니었을까. 이렇게 LP소리는 뮤직박스의 안과 밖을 연결시켜주는 매개물로 끊임없이 돌고 돌았다.

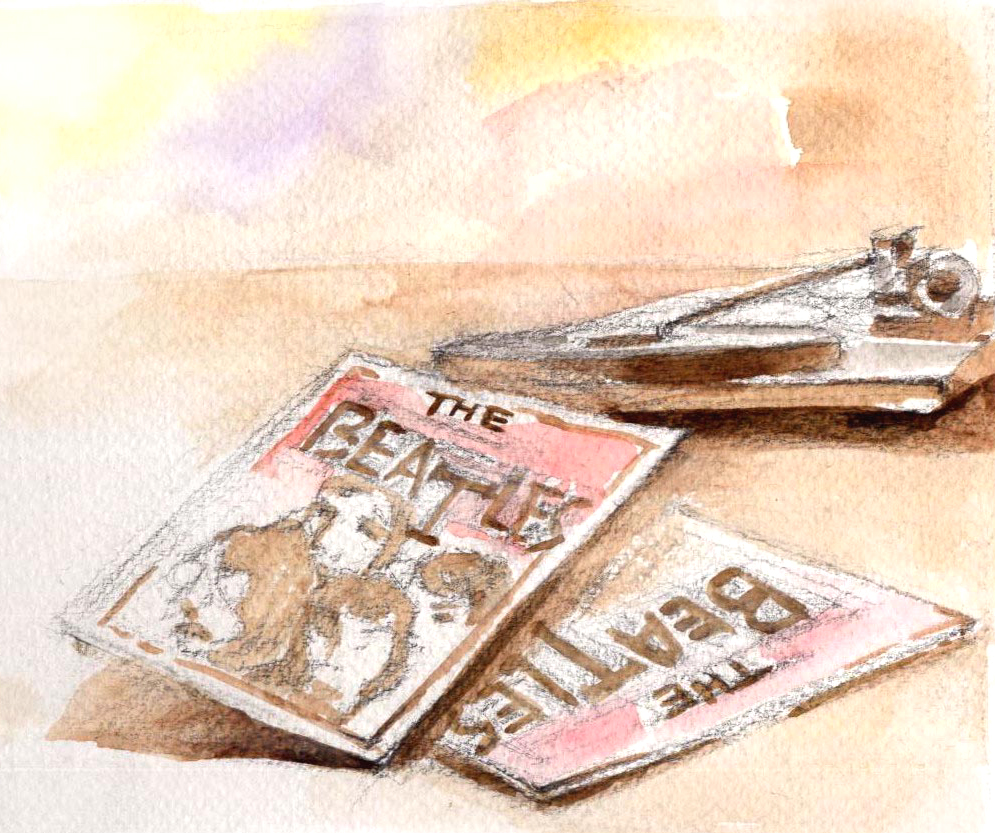

당시 많은 사람들의 귀를 매료시킨 것은 어느 딴따라도 아닌 지름 30cm의 투박한 LP였다. LP(Long Play)는 78회전의 SP(Short Play)를 33회전으로 늦춰 소리가 더 늘어났다는 의미에서 붙여진 이름이다. 디지털 방식의 CD와는 달리 자연음 그대로 기록된 LP의 아날로그 음질은 미묘한 소리도 구현해 낼 수 있었다. 아무리 디지털매체의 음질이 뛰어나다 하더라도 감히 흉내낼 수 없는 LP음반만의 부드럽고 따뜻한 질감. 그때의 LP소리를 잊지 못해 레코드점을 운영하게 됐다는 김형신 동문(철학·90)은 “LP의 자연스러운 맛과는 달리 CD의 음질은 많이 깎인 것 같아 인공적인 맛이 난다”며 “최근 오디오 마니아들은 이러한 LP만의 매력에 이끌려 아날로그로 회귀하고 있다”고 설명했다.

청년들에게 1970~80년대는 문화적 보릿고개였다. 기본적인 욕구마저 충족시키기 어려웠던 절대적 빈곤과 함께 밀려온 문화적 빈곤은 사람들로 하여금 제대로 된 문화생활을 즐길 수 없게 만들었다. 이 시점에서 LP는 거의 유일한 문화적 매체로써 사람들에게 다가왔다. 김 동문은 “당시엔 턴테이블이 소위 ‘좀 산다는’ 집에만 있었다”며 “음악을 들을 수 있는 곳을 찾기란 꽤나 어려운 일이었다”고 말한다. 그래서 1950년대 음악감상실로 출발한 음악다방은 청년들에게는 오아시스이자 답답한 일상의 청량제였다. 그리고 그곳에서 듣기 어려운 희소성 있는 LP음반은 불법라이센스의 리슈(re-issue)음반으로 찍혀 많은 사람들에게 퍼져 나가기도 했다.

LP는 1990년대 초반부터 등장한 CD로 급속히 대체되면서 그 모습을 찾기가 어려워졌다. 그와 더불어 음악다방과 장발의 DJ도 아날로그의 장막 속으로 드문드문 사라져갔다. 김 동문은 “지금과는 달리 그 시절에는 낭만이 있었던 것 같다”며 그때를 말한다. 그러나 LP는 어딘가에 남아있을 음악다방 속에서, 그때를 회상하려는 누군가의 턴테이블 위에서, 이제는 새로운 세대의 관심 속에서 다시 힘차게 돌기 시작했다. 디지털 시대에 LP는 과연 어떤 이야기를 써내려 가고 있을까.

정석호 기자

choco0214@yonsei.ac.kr