불과 50여 년 전 우리나라는 각종 통제와 규율이 난무하던 곳이었다. 경찰이 길거리에서 감시와 단속을 일삼던 암울한 시기, ‘사회적 상식’에 조금이라도 어긋나는 행동을 한 사람들에게는 ‘민족 반역자’라는 꼬리표가 주어졌다.

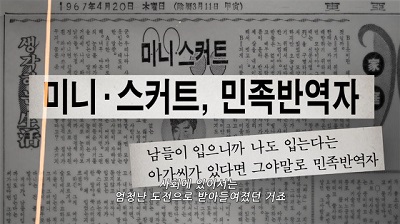

지난 1967년 4월 20일, 「동아일보」에는 <미니·스커트, 민족반역자>라는 기사가 실렸다. 1960년대 서양에서 들어온 미니스커트는 촌스런 몸빼바지에 익숙했던 당시 여성들에게 신선한 충격을 줬다. 짧은 치마가 젊은 여성들 사이에서 인기를 끌자 정부에서는 미니스커트를 퇴폐풍조로 규정하고 치마의 길이를 제한한다. 경찰이 줄자로 치마의 길이를 단속하는 폭력적인 모습은 한때 서울 길거리에서 흔히 볼 수 있는 풍경이었다. 군사정권은 개인의 취향에 깊숙이 관여했고, 평범한 여성들에게 반역자라는 꼬리표를 붙이는 데 주저하지 않았다.

당대 여성들에게 자유의 상징이 미니스커트였다면, 남성들은 장발을 자유의 상징으로 여겼다. 70년대에 통기타, 청바지와 장발은 청춘의 낭만이었다. 하지만 정부에서는 청춘의 낭만을 가만 놔두지 않았다. 경찰은 머리가 귀를 덮은 남학생들을 단속했고, 이들은 이발소에서 머리를 깎거나 머리를 깎겠다는 각서를 쓴 뒤에야 풀려날 수 있었다. 그런데도 장발 열기는 식지 않아 당시 파출소는 매일 머리를 길러 잡혀 온 학생들로 가득했다.

대중가요 역시 통제의 대상이었다. 지난 1987년부터 금지곡들이 차례로 해금되기 전까지, 대중가요의 심의를 담당하던 가요자문위원회에서 지정한 국내 금지곡은 총 382개나 됐다. 송창식의 「고래사냥」은 가사가 너무 염세적이라는 이유로, 신중현의 「미인」은 성적인 뉘앙스를 풍긴다는 이유로 금지됐다. 예술혼을 담아 만든 노래들이 황당한 이유로 금지된 당시 음악가들의 기분은 얼마나 허탈했을까. 당시 정부는 사상의 통제를 위해 예술을 억압하는 것을 꺼리지 않았다.

이외에도 군사정권 당시에는 밤에 길거리를 다니는 것을 금지했던 ‘야간통행금지’, 결혼식이나 장례식 등의 의례를 규제한 「건전 가정의례 준칙」 등의 규율이 존재했다.

정부에서 이처럼 개인의 사적 영역에 깊숙이 관여했던 이유는 무엇일까? 경제 발전을 중시하던 군사정권이 국민들을 효율적으로 통제하기 위해 개인의 취향과 문화에 간섭했기 때문이다. 하지만 시대의 흐름에 거스르는 이러한 규율들이 언제까지나 이어질 수는 없었다. 1980년대 이후부터 정부가 내세운 불합리한 규제 정책들은 하나씩 없어졌고, 6월 민주항쟁 이후 군사정권이 물러나며 대부분의 규제가 폐지됐다. 이처럼 우리나라 역사에서 국민 개인의 삶은 정권이 바뀌며 급속히 변화했고, 그 과정에서 ‘민족의 반역자’라고 불린 사람들은 중요한 역할을 수행해 왔다.

우리나라의 역사는 곧 자유를 찾아가는 과정이었다. 과거 자유와 개성을 갈구하던 청춘들은 어느새 기성세대가 됐고, 이제 그들의 자녀는 마음껏 머리를 기르고 원하는 옷을 입으며 살아가고 있다. 오늘날 우리가 누리는 자유로운 문화는, 우리나라 역사에 ‘민족의 반역자’들이 있었기에 가능했던 것은 아닐까.

최형우 기자

soroswan@yonsei.ac.kr

<자료사진 noranoh newsletter>