<3박 4일 묵언 템플스테이 체험기>

새내기들 밥 사주랴, 새로운 사람들과 친해지랴 정신없이 보낸 한 달. 이럴 때마다 우리는 혼자 조용히 생각할 수 있는 곳에 머물길 꿈꾼다. 그러나 그 생각은 ‘현실적으로 불가능하다’는 이유로 꿈속에 영원히 박제돼 버린다. 그런데 그리 멀지 않은 곳에 신경써왔던 모든 것들이 ‘불필요한’ 곳이 있다.

첫째 날, 그곳의 시간은

서울과 다르다

“그 버스는 하루에 4대만 다니는데요?”

시작부터 쉽지 않았다. 묵언마을*로 가는 버스가 끊겨버렸다. 당장 콜택시를 불렀지만 다른 사람이 부른 콜택시와 혼동해 엉뚱한 택시를 탔다. 기자가 부른 콜택시기사가 전화해 화를 냈다. 연신 사과했지만 기사의 속상함을 달랠 순 없었다. 말을 할 수 있어도 어려웠다. 말없이 보낼 앞으로의 3박4일에 대한 걱정이 늘어갔다.

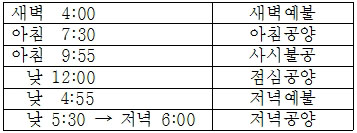

주지인 지개야스님과 잠시 대화를 나누고 ‘묵언’이라 쓰인 목걸이를 받았다. 합장을 했고, 방문이 닫혔다. 가만히 앉아 지켜야 할 규칙들과 묵언마을의 일과를 상기했다.

▲절대 말을 하지 말 것

▲모든 대답은 합장으로 할 것

▲사시불공에 참석해 108배를 올릴 것

저녁공양을 한 뒤 방에 우두커니 앉아 있었다. 저녁 8시밖에 되지 않았지만 밖은 이미 어두워져 무서웠다. 시곗바늘소리만 점점 더 크게 들렸다. 그러다 보리밥을 먹어서 방귀냄새가 지독한가보다는 생각을 마지막으로 잠자리에 들었다. 밤 9시 4분이었다.

한참 자다가 갑자기 잠에서 깼다. ‘아직도’ 밤 11시 40분. 헛웃음이 나왔다.

둘째 날, 말을 버리고

더 많은 것을 얻다

[07:30] 아침공양을 하러 갔더니 공양주님이 “보기엔 많아보여도 양이 적다”고 일러주셨다. 대답 대신 어설픈 합장을 했다. 그다지 좋아하지 않는 보리밥과 나물을 보니 많이 먹고 싶지 않아서 조금만 떠 왔다. 그러나 겉만 보고 판단해선 안 되는 것이었다. 보리밥에 고추장만 묻혔는데 이렇게 맛있다니!

공양간은 묵언마을 식구들이 모이는 거의 유일한 장소다. 그곳에서 공양하는 사람들을 보니 그들의 이야기가 궁금해졌다. “안녕하세요, 저는 연세춘추 기자 최지은입니다!”라며 다가가고 싶었다. 그러나 묵언수행 중이기 때문에 물을 수 없었다. (사실 묻지 않는 것이 묵언마을의 법칙이다.)

[08:50] 방에 들어와 무의식적으로 “아, 추워!”라고 말했다. 묵언이 처음 깨진 순간이었다. 마음을 다잡기 위해 명상에 도전했다. TV에서 본 것처럼 눈을 감았다. 그리고는 잠이 들었다.

[15:40] 산책 후 돌아오는 길에 웬 차 한 대가 다가왔다. 빵빵. 불안함이 엄습했다. “아가씨, 어디가요? 우리 칠장사 가는데 태워다줄게. 어서 타!” 말을 하지 못해 고개만 저었다. ‘아저씨, 저는 차 안 타도 돼요’라고 들리지 않는 말만 내뱉었다. 인정 많은 아저씨가 왜 안 타냐고 끈질기게 물었다. 결국 입 밖에 낸 한 마디, “묵언마을이요.” 차가 홀연히 떠났다.

[19:00] 저녁 7시가 되자 어두워졌다. 하늘에는 별이 쏟아질 듯 많았다. 다이어리에 별이 가득한 하늘을 그렸다. 서울에선 보기 힘든 별에서 눈을 뗄 수 없었다. “와!”라는 감탄에 묵언이 또 한 번 깨졌다.

[21:00] 마지막 밤을 그냥 보낼 수 없었다. 끊임없이 떠오르는 생각을 적어보니 미루고 미뤘던 생각들이 밀려왔다. 잊고 있었던 어렸을 적도 기억났다.

셋째 날, 말과 표현의 차이를

실감하다

[12:30] 공양간 앞에서 스님 한 분과 마주쳤다. “밖에 나가면 칠장사 있어. 거기 가면 사진 찍기 좋아.” ‘네, 스님 감사합니다. 꼭 가볼게요’라고 말하고 싶었지만 할 수 없었다.

[16:30] 스님께서 계속 말씀하시고, ‘너무’ 친절한 이웃이 묵언을 깨게 만들었던 칠장사를 향해 걸었다. 하염없이 걸어도 칠장사는 나오지 않았다. 우연히 등산안내도를 봤다. 스님, 가깝다고 하셨잖아요…….

[18:30] 저녁공양을 마치고 지개야스님이 “글쓰는 사람도 묵언 목걸이 걸고 사진 찍어줘야 된다”며 사진을 찍어주셨다. 어정쩡한 포즈와 표정을 보고는 직접 포즈도 잡아주셨다. “묵언은 웃지 않는 게 아니야”라는 말도 덧붙이셨다.

[23:28] 추위 때문에 도중에 깼다. 방바닥은 첫날부터 차가웠다. 하루에도 몇 번씩 말하고 싶었지만 묵언을 깨기는 싫었다. 결국 입고 간 패딩을 깔고 소매에 양 발을 넣고 잤다.

마지막 날, 말의 세상으로

돌아오다

[04:00] 세상의 미물들을 깨운다는 목탁소리를 듣고 잠에서 깼다. 새벽예불에 가니 묵언마을의 모든 스님들이 예불을 드리고 있었다. 어떻게 해야 할지 몰라 무작정 108배를 했다. 스님들의 108배 시간에는 혼자 앉아 있었다.

[08:50] 아침공양을 마친 뒤 묵언을 풀었다. “끝!”이라는 말을 해봤다. 기대했던 엄청난 상쾌함은 몰려오지 않았다.

[09:00] 묵언 목걸이를 들고 지개야스님을 찾아가 대화를 나눴다. 그동안 고민했던 것들을 털어놨다. “모든 문제에는 답이 있다”는 스님의 말이 무슨 뜻인지 알 것 같았다.

[10:40] 떠나기 위해 방을 정리했다. 또 다른 스님들과 대화를 할 기회가 생겨 참고 참았던 ‘방이 차가운 이유’에 대한 질문을 했다. 이유는 보일러 고장이었다. “필담으로라도 말하지 그랬느냐”는 답을 들었다. 사서 고생한 기자의 마음을 두 스님께서 차로 달래주셨다.

[11:50] 공양주님, 지개야스님, 단하스님, 아석스님, 그리고 묵언마을 식구들과 인사를 하고 묵언마을을 떠났다.

[12:15] 서울로 향하는 버스에 오르자마자 카카오톡을 켰다. 날 많이 찾아주길 은근히 기대했는데, 연락이 그리 많지는 않았다. 사람들은 내가 없어도 잘 살고 있었다. 그리고 문득 기자도 사람들 없이 잘 살고 왔다는 사실을 깨달았다.

*묵언마을: 지난 2004년 통계에 따르면 45분에 한 명씩 세상을 등졌다. 이에 충격을 받은 우재석씨는 국회의원 출마를 포기하고 ‘국회의원이 하는 일도 국민을 위한 일이지만, 죽어가는 한 사람을 살리는 것도 국민을 위한 길’이라는 생각으로 출가해 지개야스님이 됐다. 그리고는 ‘자살예방’을 목적으로 하는 사찰 묵언마을을 창건했다. 묵언마을에 머물길 원한다면 묵언마을(031)6723-108, http://cafe.naver.com/gugbo/)로 문의하면 된다. 굳이 ‘묵언수행’을 하지 않아도 되니 걱정하지는 말길! 그저 “세상사 힘들거나 외로울 때 그냥 오로지 묵언마을에 한 몇 날 쉬어가게나.”

최지은 기자

choichoi@yonsei.ac.kr