우리 문화의 특성과 역량을 잘 반영하고 있는 여러 문화재 중에서도 도자기는 특히 중요한 가치를 지닌다. 도자기는 우리 문화재 중 수적으로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 숫자가 가장 많다는 것은 일단 그 문화재를 통해 읽어내야 할 이야기가 그만큼 많다는 것을 의미한다. 그리고 다른 문화재들이 심한 시대적 편중 경향을 보이는데 반해 도자기는 멀리 선사시대부터 최근세에 이르기까지 우리 역사의 전 시대에 걸쳐 남아있다는 점도 큰 의미를 지닌다. 아울러 각 시대에 만들어진 도자기들은 특별한 경우를 제외하고는 일상생활과 밀접한 관계를 맺고 있는 ‘생활의 기물’이라는 점에서 계층에 관계없이 그 시대 사람들의 사고와 생활양식을 가장 정직하게 반영하고 있다. 이런 점에서 도자기야말로 그 어떤 유물보다도 그 시대의 정서와 사회 분위기, 그리고 문화적 성향을 정확하게 읽어낼 수 있는 역사적 증거물이라고 할 수 있다.

도자의 역사는 도기(陶器=土器)에서 자기(瓷器)로 발전해 가고, 자기는 다시 청자(靑瓷)에서 백자(白瓷)로 진화해 왔다. 도기와 자기는 물론, 청자와 백자도 사용하는 흙의 종류가 서로 다르고 구워내는 온도 또한 다르기 때문이다. 우리나라의 경우도 고려 초까지 경질 토기를 주로 사용하다 고려 초, 대륙의 송나라로부터 청자가 전해지면서 자기의 시대를 맞게 된다. 처음에는 완제품을 수입해서 쓰던 것이 10세기 후반에 이르러서는 스스로 청자를 제작할 수 있게 된다. 이후 제작기술이 날로 원숙해지면서 12세 경에는 비색청자, 상감청자와 같이 종주국인 중국조차도 따라올 수 없는 최고급 청자를 만들어 내기에 이른다. 비색청자는 청자가 낼 수 있는 푸른 색조의 절정이라 할 수 있는 환상적인 색채로 중국에서도 찬탄해 마지않았던 청자였다. 그리고 상감청자는 그때까지 주로 금속공예에 분야에서 주로 쓰이던 ‘상감기법’을 과감하게 도자기에 원용한 청자로 고려인의 놀라운 창의성이 반영된 걸작 자기였다.

그러던 것이 14세기에 이르러 왕조의 쇠퇴와 더불어 청자의 세계에도 큰 변화가 일게 된다. 왜구의 잦은 침략으로 고급 청자의 주요 산지였던 강진 부안과 같은 해안 지방의 가마들이 폐쇄되어 내륙 곳곳으로 흩어지고, 이와 함께 도자 그릇에 대한 수요가 크게 늘어 청자가 대중화의 길을 걷게 된다. 이에 따라 필연적으로 청자의 질적 저하가 뒤따르게 된다. 분청사기는 바로 이 무렵, 쇠퇴하던 청자의 면모를 새로운 감각으로 변용하면서 탄생한 자기이다. 구체적으로는 왕조의 교체기인 14세기 중엽부터 모습을 드러내 조선조 문화의 황금기라 할 수 있는 세종임금의 치세 때인 15세기 초엽에는 청자와는 전혀 다른 양식과 스타일을 정립 ‘새로운 시대의 새로운 자기‘로 한 시대를 주름잡게 된다.

이후 분청사기는 수요자의 취향, 그리고 지역적 특성에 따라 실로 다양한 형태로 발전해 나가다 15세기 후반부터 백자 제작 기법의 급격한 발달로 질 좋은 백자가 생산됨에 따라 16세기 중엽, 백자에 흡수되어 자연스레 소멸의 길을 걷게 된다.

이를테면 분청사기는 14세기 중엽에서 16세기 중엽까지, 약 200여년에 걸쳐 '청자의 시대'와 '백자의 시대'를 연결하는 과도기적 역할을 다한 우리나라만의 독특한 도자기인 셈이다.

‘분청사기’는 ‘하얗게 분장한 청자’라는 뜻이다. 분청사기는 근본적으로 청자이다. 쓰이는 흙과 굽는 온도가 청자와 같기 때문이다. 그러므로 초기에 선보인 분청사기는 빛깔이 퇴색한 상감청자와 잘 구분이 되지 않을 정도이다.

그렇다면 청자와 확실하게 다른 분청사기만의 특징은 어디에 있는가. 그것은 바로 흰색을 내는 백토(白土)로 기면을 하얗게 치장하는 기법, 즉 ‘백토분장기법’과 오직 분청사기에서만 볼 수 있는 독특하고 다양한 무늬이다.

분청사기의 다양한 기법과 무늬들은 출발점이기도 한 청자의 그것과는 완전히 다르다. 사람에 따라 표현이 다를 수는 있겠지만, 누가 보아도 전성기의 청자가 보여주는 아름다움의 세계는 단정하고 엄격하며 기품있는 ‘격조(格調)의 미(美)’이다. 청자에서 가장 많이 나타나는 무늬는 구름과 학이 어울려 있는 이른바 운학문(雲鶴紋)인데, 운학이 상징하는 바는 번뇌에 허덕이는 현실세계가 아니라 현실 너머에 있는 피안(彼岸)의 세계이다. 이것은 어떤 면에서 청자의 향유계층이었던 고려의 문벌 귀족들이 추구하던 세계였다고도 할 수 있다. 이런 면에서 청자는 사람으로 치면 먹고 사는 문제에는 짐짓 집착하지 않으면서 반듯하게 의관을 정제하고 책이나 읽으 면서 사는 선비나 귀족에 가까워 보인다.

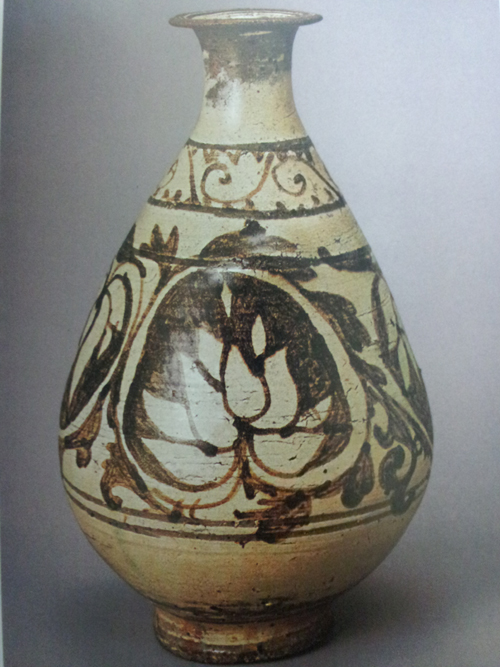

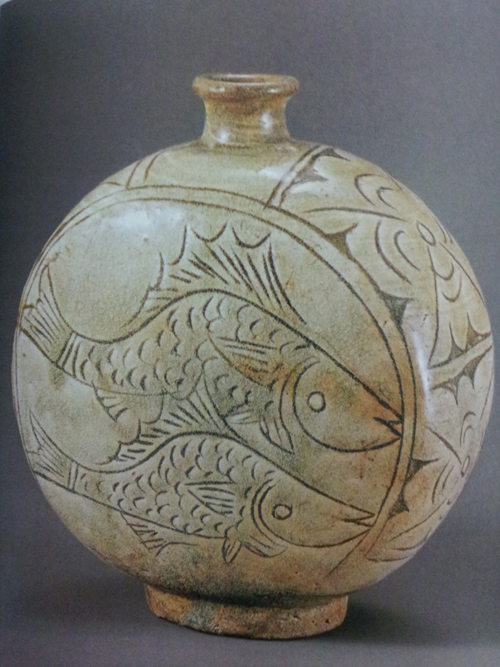

반면 분청사기에는 그렇듯 경직되고 형식적이며 다분히 의도된 격조의 세계는 전혀 엿보이지 않는다. 하나하나 손으로 새겨야 하는 상감작업 대신 무늬를 새긴 도장을 만들어 꾹꾹 눌러 찍기도 하고, 못과 같은 뾰족한 기물로 흔히 보는 사물을 설렁설렁 새기기도 한다. 그런가 하면 하얀 백토칠을 한 기면 위에 산화철로 그림을 그리기도 한다. 그러나 그 그림들은 구름이나 학, 용이나 봉황과 같은 고상하거나 상상의 세계에 존재하는 것들이 아니라 생활 속에서 늘상 보는 친근한 사물, 혹은 현실의 복을 기원하는 의미를 담은 무늬들이다. 한마디로 땀방울 흥건한 삶의 내음이 물씬 묻어나는 것이다. 말기에 이르면 기법과 무늬는 더욱 서민화되어 백토를 귀얄에 찍어 휙 휘둘러 칠하거나 그것도 싫으면 백토물에 그릇을 거꾸로 덤벙 담갔다가 꺼내는 것으로 백자의 흉내를 내기도 한다.

분청사기의 표현 기법들은 이렇게 다양하기 때문에 전체의 경향을 동일한 표현으로 아우를 수는 없지만, 한가지 분명한 것은 분청사기에 나타난 미의식은 꾸밈없고, 진솔하며, 여유와 달관, 그리고 해학이 묻어나는 서민적 체취라는 점이다.

이러한 변화는 무엇보다도 자기의 사용이 획기적으로 보편화 되어 귀족은 물론 양반에서 서민까지 생활 속에서 두루 사용하게 되면서 일어난 일일 것이다. 그런 점에서 귀족들의 전유물로 그들만의 세계관을 반영했던 청자와는 달리 분청사기는 지배계층이었던 사대부를 포함, 사회 구성원 전체가 지닌 의식과 사유의 공통분모를 집약해 보여줄 수 있었던 것이다.

그리고 그 공통분모, 즉 분청사기에서 풍겨나는 진솔하고 여유롭고 익살스런 서민적 체취야말로 많은 이들이 가장 ‘한국적인 정서’로 꼽고 있는 요소이다. 청자와 백자 모두 우리의 자랑스런 문화유산이지만, 그 중에서도 특별히 분청사기가 한국인의 심성을 가장 잘 드러내고 있는 도자기로 꼽히고 있는 것도 이런 이유 때문이다.

분청사기는 청자의 쇠퇴 내지는 변화 과정에서 나타나 청자와는 다른 다양하고도 독특한 미의 세계로 민족사의 한 시기를 대표하는 도자기로 자리 잡았던 소중한 문화유산이다. 특히 분청사기가 완성한 미의 세계는 청자나 백자와는 달리 외래 문물의 영향을 거의 받지 않은 독창적인 것이라는 사실을 주목할 필요가 있다. 분청사기와 같거나 비슷한 류의 도자기는 세계 어느 나라에서도 찾아볼 수 없다. 분청사기는 오직 우리나라에만 존재한 독특한 문화유산인 것이다.

앞선 문화의 쇠퇴 내지는 변화 과정에서 또 다른 활력소를 찾아 새로운 미의 세계를 창조하는 일은 어느 곳에서나 가능한 일이 아니다. 그런 점에서 분청사기는 우리 민족의 탁월한 문화적 역량을 새삼 일깨워 주는 가장 생생한 증거물의 하나이자 우리민족의 심성과 미의식을 가장 잘 반영하고 있는 문화유산이라고 할 수 있다.