지난 2007년 7월 3일, 법대생들에게 ‘뜨악’한 일이 벌어졌다. 바로 법학전문대학원(아래 로스쿨)법이 통과된 것. 사법고시(아래 사시)가 2017년에 폐지된다는 소식과 2009년부턴 로스쿨생들이 자신들의 자리를 대신할 것이라는 소식에 당시 법대생들은 머리를 한 대 맞은 듯 띵 했다.

그로부터 4년 후, 로스쿨은 첫 졸업생 배출을 앞두고 있다. 법과대 역시 마찬가지다. ‘마지막 법대생’인 08학번 학생들의 졸업이 얼마 남지 않은 지금, 그들이 할 말이 있단다. 머리끝까지 화가 난 그들, 뿔난 그들의 이야기를 들어보자.

도서관이 없는 단과대가 있다굽쇼?

심성우(법학·07)씨는 오늘도 어김없이 친구들과 함께 중앙도서관으로 향한다. 광복관 본관의 법과대도서관(아래 법도)엔 자리가 하나도 없기 때문이다. 언뜻 보기엔 이해가 되지 않는다. 법대생들에게 주어진 공간은 그대로고, 2008년 이후로 신입생이 없으니 재학생이 점점 줄어들어 도서관 자리가 남아돌텐데 오히려 공간부족에 허덕이고 있다니 말이다.

그러나 현실은 딴판이다. 현재 법도 5층은 로스쿨 3학년 학생들 전용으로 운영되고 있으며, 4층은 로스쿨 1,2학년 학생들과 법과대 학부생들이 함께 사용해 학생들이 꽉꽉 들어차있다.

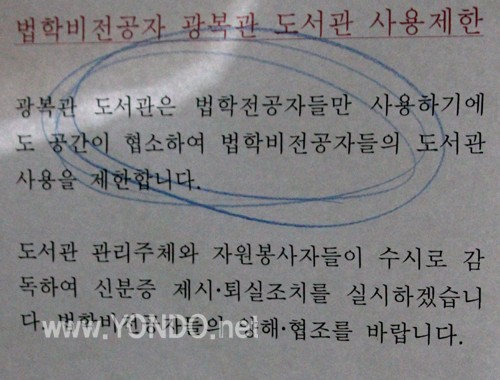

법과대 학생회장 김종태(법학·08)씨는 “타 대학교들은 로스쿨의 신설과 함께 건물을 새로 만들었는데 우리대학교는 로스쿨 전용공간이 따로 없다”며 “법과대 학부생들과 로스쿨생들이 공간을 나눠쓰다보니 양 측 모두가 공간부족문제를 겪고 있다”고 말했다. 광복관 법도 출입문의 ‘자리가 없으므로 타 단과대학생들의 출입을 금한다’는 문구는 다른 단과대에선 보기 힘든 광경이다. 이는 숨이 턱턱 막히는 법과대의 공간문제를 그대로 보여준다.

학부수업! 바람, 아니 로스쿨과 함께 사라지다

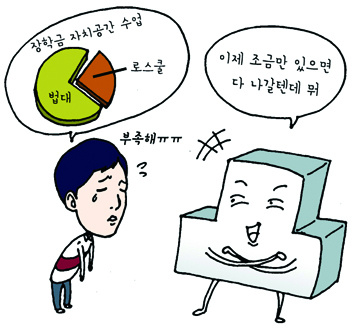

로스쿨이 가져온 변화는 좁아터진 도서관뿐만이 아니다. 학생들이 학교를 다니는 이유인 수업이 없어지고 있다. 현재 법과대에 남아있는 1천단위 수업은 ‘헌법’ 하나다. 물론 신입생이 없는 법과대의 특성상 줄어드는 재학생의 숫자를 따라 수업이 주는 것은 당연하다. 그러나 “군대 이후 졸업요건을 다 수강하고 졸업을 할 수 있을까?”라는 서민영(법학·08)씨의 말은 학생들이 느끼는 좌절감이 숫자 논리로 치료하기엔 너무나도 무겁다는 것을 보여준다.

공허한 수강편람은 복학생들만의 고충이 아니다. 심씨는 “예전에 들었던 과목들이 사라져 재수강을 할 수 없다”며 “법대생들은 타 단과대생들에 비해 학점을 올릴 기회가 없어 불리하다”고 말했다.

같은 공부, 다른 교수

남아있는 수업들에도 변화가 찾아왔다. 유명한 교수들의 강의는 줄어들고 강의의 정원은 늘어났다. 이름을 밝히길 거부한 박모씨는 “로스쿨 도입 이후 학부 강의에 강사의 강의가 늘어났다”고 말했다. 심씨는 “1, 2학년 때와 전혀 다른 교수 명단을 마주했다”며 “권위와 명성이 있는 유명한 교수들은 로스쿨로 가버렸다”고 전했다. 법과대 회장 김씨는 “수업이 줄어들다 보니 나머지 수업들에 학생이 쏠려 질이 떨어진다”며 “작은 강의실에 사람을 빽빽하게 채워 넣어 교수들도 수업을 불편해한다”고 불만을 토로했다.

너는 커서 뭐할래?

아이를 혼내는 어머니의 말이 아니다. 법대생들이 스스로에게 던지고 있는 질문이다. 로스쿨 제도의 도입과 함께 확정된 사시의 폐지는 법대생들에게 심적인 고민을 던져주었다. 이병천(법학·08)씨는 사법고시를 포기했다. 2017년 예정된 사법고시의 폐지는 그에게 선택 아닌 선택을 강요했다. 그러나 이씨는 로스쿨에 진학할 생각도 없다. 그는 지금 진로에 대해 고민하고 있다.

“법대 내에서도 사시나 로스쿨 둘 다 안하는 사람이 많습니다.” 이씨의 말처럼 법대생들이 사시만을 생각하고 있는 것은 아니다. 의외로 많은 학생들이 사시를 포기했고 경제적 이유와 로스쿨 출신은 인정받지 못하는 풍토 때문에 로스쿨 진학을 주저한다. 그들은 지금 고민에 빠져있다.

그러나 고민에 빠진 그들에게 학교는 손을 내밀어주지 않고 있는 듯하다. 혹시 학교에서 법대생들을 위한 진로 프로그램을 진행하고 있냐는 기자의 질문에 이씨는 말한다. “그런 프로그램이 있다면 참가해보고 싶습니다, 진심으로.”

96년 전통도 결국 나몰라라?

1915년, 우리대학교에서 법학강의가 처음으로 시작됐다. 96년이 지난 지금, 법과대는 역사 속으로 사라져가고 있다. 법과대의 최후를 바라보는 학교의 시선은 곱지 않다. 사라져가는 그들이 호소하는 현실에 학교는 ‘조금만 버티면 없어져버릴 학과’라는 식으로 홀대한다.

“고시공부, 진로고민에 바쁜 학생들이 목소리를 내기도 힘들다. 하지만 고생 끝에 목소리를 내도 학교는 법대생이 그냥 전부 졸업해 사라지기만을 기다린다”는 법과대 학생회장 김씨의 말이 씁쓸하다.

이상욱 기자 estancia@yonsei.ac.kr