'퓰리처상 사진전'에서 찾는 세상의 이면(異面)

사진은 만국 공통어다. 말이나 글은 그 언어를 모른다면 이해할 수 없지만, 사진은 언어에 상관없이 그 자체만으로도 의미를 전달할 수 있기 때문이다. 우리는 하루에도 수십 장씩 사진을 찍는다. 1년 동안 전 세계의 모든 사람들이 찍는 사진의 수를 모두 따져보면 어마어마하다. 그 수많은 사진들 중에서 단 두 장, 그것이 바로 퓰리처상의 사진부문 수상작이 갖는 가치다.

지난 6월 22일부터 8월 29일까지 예술의전당에서 ‘퓰리처상 사진전(아래 사진전)’이 열리고 있다. 이번 사진전에는 보도사진 부문이 신설된 1942년부터 2010년까지의 수상작 145점 모두가 전시돼 있다. 특히 이번 사진전은 우리나라에서 12년 만에 다시 열리는 것이라 더 깊은 의미를 갖는다.

퓰리처상은 1917년 미국의 저명한 언론인이었던 J.퓰리처의 유산을 기금으로 제정됐다. 이 상은 뉴스나 보도사진 등 언론 분야 14개 부문부터 시나 소설 등 문학 분야 6개 부문, 그리고 음악 분야 1개 부문까지 총 21개 부문으로 구성된다. 이 중 사진과 관련된 시상분야는 보도사진 부문과 특종사진 부문이다. 원래는 사진 부문이 하나였지만, 1968년부터 위와 같은 두 부문으로 세분화됐다.

퓰리처상은 1년에 한 번 시상하는 것이기 때문에 한해동안 찍힌 사진 중 가장 의미있는 사건이 담긴 사진을 선정해 상을 수여한다. 그렇기 때문에 퓰리처상 수상작들을 관람하다보면 약 70년간의 근현대사를 쉽게 파악할 수 있다. 더욱이 수상작들 대부분이 전쟁이나 폭동, 테러 그리고 빈민을 다룬 사진들이 많아 근현대의 어두운 이면까지 포착할 수 있다. 사진전을 주최한 중앙일보 문화사업팀 윤진영 팀원은 “세상을 바꿀 수 있는 사진의 힘을 사람들에게 보여주는 것이 퓰리처상 사진 부문의 궁극적 목표이므로, 수상작들 중에서 세상의 어두운 이면을 담은 사진들이 많다”고 설명했다.

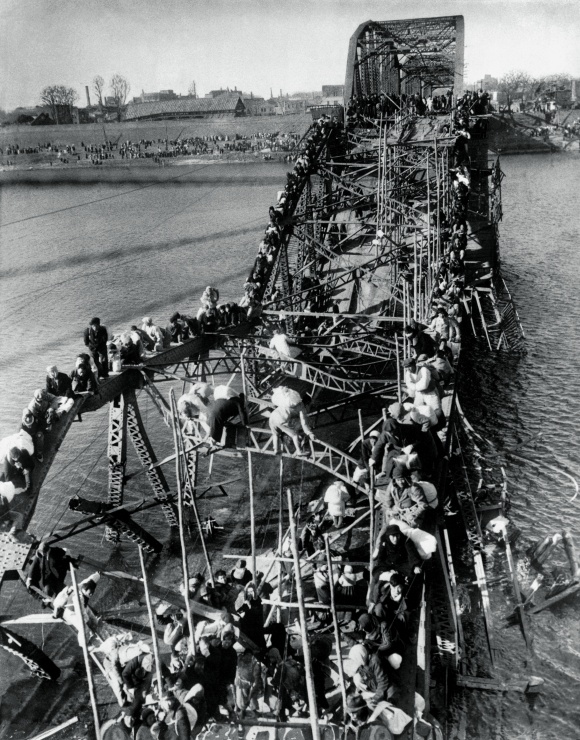

가장 대표적인 사진으로는 1951년 사진부문 수상작인 「한국전쟁」을 들 수 있다. 이는 한국전쟁 당시 중공군이 국경을 넘어오자 연합군은 평양을 버리고 후퇴했는데, 이 때 피난민들이 연합군을 따라가기 위해 폭격으로 부서진 대동강의 다리를 건너는 장면을 담은 사진이다. 이 사진을 찍은 맥스 데스포는 “다리에 매달린 피난민을 보며 삶에 대한 깊은 의지를 느꼈다”고 밝혔다.

그러나 퓰리처상이 어두운 사진만에만 주어지는 것은 아니다. 1974년 수상작인 「터져 나오는 기쁨」은 베트남 전쟁에서 실종된 줄로만 알았던 로버트 스텀 중령이 결국 무사히 생환하자 그의 가족들이 기쁨의 환성을 지르는 장면을 포착했다. 이 사진은 그의 가족들이 소식 하나 없이 오매불망 기다려야했던 6년간의 고통을 보상받은 순간을 잘 담아낸 작품이다.

이런 사진들이 전시된 사진전은 기대 이상으로 좋은 반응을 얻고 있다. 윤 팀원은 “처음 이 사진전을 기획했을 때에는 관람객들이 몇몇 사진은 건너 뛰면서 대충 보고 지나갈 것이라 생각했지만, 대다수의 관람객들이 모든 사진을 꼼꼼히 감상한다”고 말했다. 그만큼 사진 한 장 한 장 모두가 눈을 쉽게 뗄 수 없게 하는 강렬함을 지니고 있다.

나아가 이 사진들은 시각적 감동을 주는데 그치지 않는다. 사진전을 찾은 이민경(18)양은 “그동안 내가 알지 못했던 사실들을 담은 끔찍한 사진들을 보면서 울음이 터져 나올 뻔 했다”며 “특히 아프리카 빈민들의 사진을 보면서 낙후된 아프리카 발전을 위한 성금 모금에 참여하고 싶었다”는 뜻을 밝혔다. 남은 방학, 이번 사진전을 통해 우리가 모르고 있는 세상의 다른 이면을 발견해보는 것은 어떨까.

임우석 기자 highbiz@yonsei.ac.kr

자료사진 중앙일보