인터넷 세상의 부정적인 측면 인터넷 집단주의

사건 1. 2005년 6월, 한 여성이 애완견을 데리고 지하철에 탔다. 그러나 애완견의 배설물을 그냥 둔 채 내려 같이 타고 있던 승객들이 치워야했다. 이를 본 시민이 사진을 찍어 인터넷에 올렸다.

사건 2. 2007년 8월, 문화평론가 진중권씨가 「MBC 100분토론」에 출현해 심형래 감독의 영화 『D-WAR』에 대한 자신의 생각을 말했다. 진씨의 의견은 다수의 시민들과 반대되는, 영화에 대한 혹평이었다.

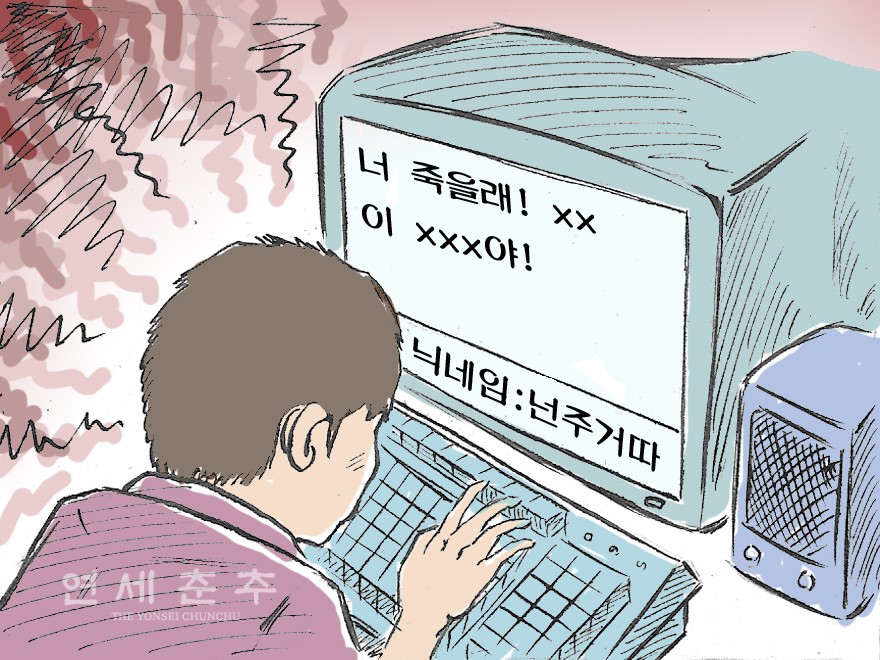

인터넷은 빨랐다. 사진이 올라오고, 방송이 끝나자마자 온갖 커뮤니티에는 비난 글이 쇄도했다. 사건 1의 여성은 ‘개똥녀’라는 별명까지 얻었다. 일부 네티즌들은 이 여성의 무책임한 행동과 방송에 적합하지 않았던 진씨의 언어 사용을 ‘비판’했지만 대부분의 네티즌들은 일방적으로 그들을 ‘비난’했다.

심지어 어떤 네티즌들은 여성의 개인신상정보를 공개했다. 사진으로 얼굴이 알려진데다 학교, 가족관계 등이 온라인 상에서 빠르게 유포돼 피해갈 방도가 없는 ‘마녀사냥’이 시작됐다. 진씨의 경우도 마찬가지였다. 수많은 네티즌들이 감정적으로 진씨를 몰아붙였다. 욕설과 막말도 서슴지 않았다. 영화에 대한 평가가 자신과 달랐기 때문이었다.

이외에도 개그우먼 정선희씨가 라디오에서 경제가 어려워 맨홀뚜껑 도둑이 많아졌다는 얘기를 하며 “촛불집회에 참여한 시민들이 큰 것과 더불어 작은 것도 챙겨야한다”는 말을 했다. 이를 집회참여자 ‘비하’로 받아들인 네티즌들이 공격성을 띤 글들을 올려 그를 라디오에서 하차하게 만들었다. 이처럼 온라인 상에선 다수 집단이 소수 혹은 개인에게 언어적, 정서적 폭력을 행사하는 경우를 쉽게 볼 수 있다.

온라인 공간에서 집단주의적 성향이 자주 나타나는 것에 대해 황상민 교수(문과대ㆍ발달심리)는 “일반 사회에서 나타나는 현상이 사이버 공간에서도 나타나는 것”이라며 “현실과 달리 사이버 공간에서는 (당사자뿐만 아니라) 누구나 정보를 접할 수 있기 때문에 좀 더 증폭된 것처럼 보이는 것 뿐”이라고 말했다.

흔히 온라인 상에서는 익명성이 보장되기 때문에 무책임한 글들이 많이 올라온다고 생각하기 쉽다. 하지만 황 교수는 “온라인 공간에서는 아이디가 자신의 이름”이라며 “익명성 때문이 아니라 수많은 군중 중 한 명이기 때문”이라고 답했다. 아이디로 글을 올리기 때문에 익명이라 볼 수 없고, 실명으로 올린다 해도 이름만 보고 ‘나’라는 사실을 알기는 어렵기 때문이다.

MSC 리더십센터 김대용 원장은 “2002년 월드컵 때 보았듯 우리나라 사람들은 특히 군집적으로 모이는 것을 좋아한다”며 “온라인 상에서 냉철한 판단을 내리지 못하고 감정적으로 군중심리에 휩쓸리는 경우가 많다”고 말했다.

그러나 온라인 공간에서의 집단주의는 특정인에게 씻을 수 없는 상처를 남긴다. 정민선(문정ㆍ08)씨는 “그릇된 행동을 비판하는 건 옳지만 신원정보를 캐거나 인신공격을 하는 건 잘못됐다”며 “잘못된 행동에 비해 치러야 하는 값이 너무 크다”고 의견을 피력했다.

실제로 사건 1의 여성에게 법적인 책임을 묻는다면 ‘경범죄’에 해당된다. 경범죄처벌법 제1조 17호에 의해 10만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. 하지만 이 사건이 온라인 상에서 널리 퍼지면서 그는 법적인 처벌보다 훨씬 가혹한 비난을 감수해야했다.

온라인에서의 ‘집단주의’에 대한 해결방안으로 실명제 확대, 사이트운영자의 책임 강화 등이 언급됐지만 근본적인 해결책이 되진 못했다. 실명제의 개념과 범위가 불분명할 뿐더러 가입 시 실명을 요구하고 있는 사이트에서도 같은 현상이 나타났기 때문이다. 게다가 악성 글을 관리자가 일일이 삭제하는 데에도 어쩔 수 없는 한계가 있었다.

잘못된 일에 대한 비판은 당연하다. 하지만 인터넷이라는 드넓은 공간에선 별다른 생각 없이 올린 글이 타인에겐 평생 남을 아픔이 되기도 한다. 나와 생각이 다르다는 이유로 감정적인 욕설을 내뱉고 무조건적인 비난을 퍼 붓는다면 그건 누군가를 사회 밖으로 내쫓는 결과를 가져온다. 그리고 훗날 내가 쫓겨나지 않기 위해 커다란 집단에 속해 소수를 쫓아내려 애쓰는 상황까지 초래하게 된다.

자신의 모습이 드러나진 않지만, 생각을 명확히 밝힐 수 있는 인터넷 공간엔 군중이 아닌 공중(公衆)이 있어야한다. ‘군중 속의 나’가 아닌 ‘공중 안의 나’를 찾기 위한 노력이 끊임없이 이루어져야 한다.

유수진 기자 ussu@yonsei.ac.kr

그림 김진목 기자